发布时间:2025-06-12

廉而不刿 光风霁月

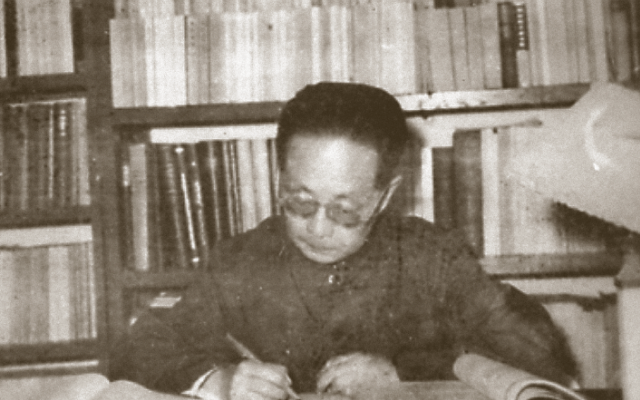

——记我校核电子仪器专业创始人 信息学院教授陈荫谷

□ 刘 斌

陈荫谷(1907.6.18~1976.12.9),江苏通州(今南通)人,汉族,中共党员、中国民主同盟盟员;1931年毕业于浙江大学电机系;新中国成立前,先后在南开大学、长沙临时大学、西南联合大学、南通中学、南开大学任教。新中国成立后,他历任南开大学电机系教授、系主任、工学院院长,天津大学电力工程系主任兼中国科学院河北分院原子能研究所副所长、工程物理系主任,无线电工程系主任。他毕生从事教育事业,专于电机研究,曾创建天津大学核物理电子仪器等专业。他严于律己,治学严谨,两次获评天津市“劳动模范”。

一个“红”字写人生

陈荫谷是一个“又红又专”的知识分子。1946年11月 ~ 1947年3月,他在南开大学担任学生活动指导委员会主席期间,总是不顾反动当局的监控,多次支持学生们的正义行动。

有一次,一名地下党员生了病,陈荫谷以避免传染为理由,特别在南开大学的芝琴楼安排了一个房间为她养病,实际上是为地下党开展工作安排了一个活动场所。后来反动当局开出黑名单要逮捕学生,有的地下工作者就到陈荫谷家暂避,然后再转去解放区。经陈先生保护过的地下工作者有沙小泉、赵楷、夏炎等。天津解放前期,曾有人劝陈先生到南方去,他不但毅然拒绝,还积极组织了机电系的护校运动。1949年11月,由于思想觉悟高和各方面表现突出,他被批准为预备党员,成为南开大学解放后首批入党的知识分子之一。

所谓“又红又专”,“红”是指具有无产阶级世界观政治思想觉悟高,“专”即指业务精通、精益求精。1956年,天津大学只有14位二级教授,陈荫谷先生作为二级教授中的党员,1958年成为学校党委委员。可以说,他是“又红又专”的典范,是当年天大为数不多的既有共产主义信念又具有过硬科学技术的专家,为大家称道和敬重。

一个“榖”字行校园

陈荫谷是一个清廉正派的学者。在多年的从教过程中,他所有的备课笔记、课堂板书、批改过的作业都是用蝇头小楷书写,字迹工整,通篇没有一个修改的地方,就如同打字机打印出来的一样。这种一丝不苟的工作精神反映在生活中便是作风正派、以身作则,在师生中威信极高,令人信服。据他的同事余肇基回忆,他对待年轻人向来是公私分明,在学术中则要求很严格,在生活中则无微不至地关心他们。

陈荫谷教授为人很清廉,在做系领导时从不因个人事务徇私舞弊。他平时言语不多,但掷地有声。而他每每批阅文件或者签字署名,从来都是“惜字如金”,往往只签一个“榖”(繁体的谷)字。然而,就这一个“榖”字,便通行学校、各机关部处办公室而无阻。因为大家认为有“榖”字即表明先生定已审阅妥当,故应照办无误。见字如见人,先生为人可见一斑。

一个“泰”字度磨难

陈荫谷是一个心胸豁达的知识分子。文化大革命期间,我国教育事业受到严重冲击,陈先生本人也受到了不应有的迫害,被打为“走资派”,接受批斗和劳动改造,挑扁担干农活。即便在那时,他也不吐露自己所受莫须有迫害的委屈。

在一次抄家的过程中,元件5班的学生们三五成群地把陈先生拥进了学生宿舍,希望借此保护自己的老师。当时这样的行为是冒着很大风险的,很容易为自己“争取”到一顶“大帽子”。陈先生深知其中的利害,便对学生说:“他们要抓我没关系,不用保护我”,随即送走了前来保护他的学生。正是这种泰然自若反而让“造反派”胆寒,他们并没有为难陈先生。据陈先生的弟弟回忆,他从不诉说自己的委屈,但却非常忧心于国家教育事业的损失和人才的青黄不接,担心中国科学技术水平和经济发展的后退。他始终忧虑的是国家的前途。“文革”期间,陈先生一度靠边站,虽然没有原先的名誉和地位,但他仍然不忘自己作为党的教育工作者的神圣职责。上世纪70年代,针对当时工农兵大学生基础差、文化程度参差不齐的实际情况,他认真组织并亲自编写适用的新教材,努力提高学生的学习效果,培养他们能够成为对党和国家有用的人才。

一个“爱”字见真情

陈荫谷是一个爱才惜才、乐于助人的管理者。他对青年教师的培养和发展倾注了很大的心血,既从教学、科研、工作、生活等方面严格要求,又为他们提供机会帮助其不断进步。陈先生对有品行、有才气、有潜力的年轻人从来都非常器重,不吝指导和帮助。作为系主任,他尤其注重延揽和储备优秀师资,对那些考虑离校发展的优秀学生和同事,他总是多番挽留,每每说道“我培养你不行吗?”听者无不动容敬佩。

陈先生工作任劳任怨,从不向组织提出个人要求。对工作和生活中有困难的学生和教师,他总是尽力去关心和帮助他们。国家有困难,陈先生从来都积极支援。1963年,天津“发大水”,他带头捐献了500多元,这在当时不是个小数目;1976年唐山大地震,他更是带头捐款捐物。有的教师家在贫困地区,经济上遇到困难找到陈阴谷,总能得到他的慷慨相助。这样的例子屡见不鲜,陈先生对学生和同事的真情堪称典范。